Das „Goethe-Schränkchen“ ist mit den Initialen des Herzogs Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach versehen. Darin sind kleine Skelette versammelt, die teils aus Goethes Besitz stammen. Im Anatomischen Institut in Jena war das Schränkchen stets an repräsentativer Stelle aufgestellt und wurde mehrfach neu dekoriert. Die aktuelle Einrichtung orientiert sich an der untenstehenden Fotografie aus den 1930er Jahren.

Der Zwischenkiefer-Knochen

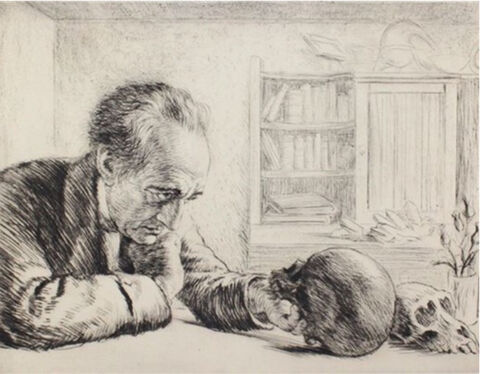

Der Zwischenkiefer-Knochen trägt bei vielen Säugetieren die oberen Schneidezähne. Beim Menschen ist der Zwischenkiefer-Knochen embryonal angelegt, verschmilzt aber während der Entwicklung vollständig mit dem Oberkiefer, so dass es so aussieht, als würde er fehlen. Diese Besonderheit wurde lange als Hinweis für eine besondere Stellung des Menschen gegenüber den Tieren gedeutet. Zusammen mit dem Anatomen Justus Christian Loder fand Goethe am 27. März 1784 in Jena einen menschlichen Schädel, bei dem der Zwischenkiefer noch als eigenständiger Knochen zu erkennen war. Er schloss daraus, dass der Mensch eng mit den Tieren verwandt sei. Diese Erkenntnis bildete eine wichtige Grundlage der Evolutionstheorie. Vor ihm hatten schon andere Naturforscher, wie z.B. Félix Vicq d'Azyr, den Zwischenkiefer-Knochen beim Menschen entdeckt.